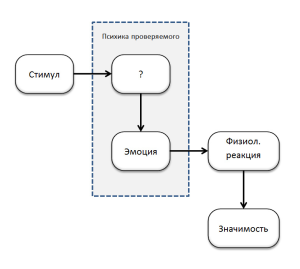

Как мы выяснили, полиграфное тестирование являет собой частный случай психологического эксперимента. Независимой переменной (аргументом) выступают стимулы теста, а точнее – их существенное свойство: релевантность. Зависимой переменной являются физиологические реакции проверяемого, которые в условиях корректно проводимого тестирования мы рассматриваем как отображение значимости стимулов. Схематично это можно представить следующим образом:

Переход от физиологических реакций к значимости выполняется исходя из предположения о том, что значимость пропорциональна силе физиологических реакции.

Главный интерес для психологической теории полиграфных проверок представляет тот путь, который воспринятая релевантность стимула проходит в психике обследуемого вплоть до своего выражения в физиологических реакциях.

Среди возникающих здесь вопросов самым простым представляется вопрос о непосредственном источнике физиологических реакций, т.е. о механизме, который приводит к выражению значимости стимула в виде физиологических изменений. Подчеркнем, что сказанное находится вне контекста психофизиологической проблемы.

Итак, благодаря чему значимость стимула выражается в форме физиологических реакций? Ответ на этот вопрос был вполне определенно сформулирован отдельными исследователями уже не менее века назад, а в 1920-1930-х годах понимание этого механизма сравнительно прочно вошло в психологическую науку. Мы не будем приводить большого количества цитат, полагая, что данный вопрос в силу своей научной проработанности не требует особо пристального внимания. К примеру, вот что писал о, как бы мы сейчас сказали, полиграфах и психофизиологическом методе в 1929 году в своем «Введении в психологию» Н.Ф.Добрынин: «С помощью этих точных аппаратов можно зарегистрировать выражения наших эмоций и аффектов, связанные с изменениями дыхания, пульса и кровенаполнения».

Непосредственным источником физиологических реакций (в ситуациях, аналогичных полиграфному тестированию) являются, разумеется, эмоции. Такое мнение прочно утвердилось в психологической науке много десятилетий назад. Вспомним еще раз П.В.Симонова и П.М.Ершова: «…соотнося события внешнего мира с потребностями организма, эмоции оценивают значение этих событий для субъекта, ибо значимо только то, что может либо способствовать, либо препятствовать удовлетворению потребностей. Эмоции оказываются универсальной мерой значимости <…> Роль эмоций отнюдь не сводится к сигнализированию полезного или вредного. Эмоции дают возможность выяснить, что и в какой мере представляется наиболее важным для субъекта…». Через регуляторную, мобилизующую и коммуникативную функции эмоции, являющиеся мерой значимости стимулов, проявляются в физиологических реакциях субъекта.

Так как эмоция является наиболее очевидным компонентом психического механизма полиграфного тестирования, выбор той или иной модели эмоций не является принципиальным для теории полиграфных проверок. Это справедливо, разумеется, только для тех моделей, которые построены в русле общепринятого в психологии понимания роли и функций эмоций.

Дополним нашу модель психического механизма полиграфных проверок, начав тем самым «раскрывать» черный ящик психики проверяемого:

Продолжая «разматывать» ту ниточку, по который идет стимул через психику обследуемого, со стороны «выхода» (физиологических реакций), мы встаем перед следующим вопросом: вследствие чего возникают эмоции? Принципиальный ответ на этот вопрос уже дан в только что процитированных словах П.В.Симонова и П.М.Ершова.

Эмоция есть индикатор удовлетворения (неудовлетворения) потребности, своеобразный «звоночек», который сообщает о том, что возникла неудовлетворенная потребность (отрицательные эмоции), или, наоборот, бывшая актуальной потребность теперь удовлетворена (положительные эмоции).

Говоря об этой роли эмоций, В.А.Варламов в книге «Детектор лжи» опирался на известную «информационную теорию эмоций» П.В.Симонова. По нашему мнению, существенные для объяснения феноменов полиграфологии представления об эмоциях были вполне сформулированы еще раньше (в частности, например, А.Н.Леонтьевым). Мы уже кратко говорили о модели П.В.Симонова и возможности ее приложения к полиграфным проверкам. Здесь же напомним формулу, предложенную П.В.Симоновым:

Э = f[П, (ИП – ИС)]

Здесь Э – эмоция, П – актуальная потребность, ИП – информация о прогностически необходимых для удовлетворения потребности средствах, ИС – информация о наличных средствах (существующих у субъекта). «Средства» трактуются очень широко и охватывают знания, умения, навыки, ресурсы и т.д. Учитывая, что во время полиграфной проверки у обследуемого должна быть актуальной потребность, связанная с тем единственным мотивом, который полиграфолог должен сделать доминирующим (мотив «предстать правдивым», об этом ниже), сила эмоций будет определяться разностью (ИП – ИС). При этом значимым вопросам должна, очевидно, соответствовать большая разность (т.е. больший недостаток «средств»). Говоря конкретно о ситуации полиграфной проверки, «средствами» являются знания о том, как «убедить» полиграфолога в своей правдивости, и навыки подобного рода. И тут возникает вопрос: может ли иметься у проверяемого информация о необходимых «средствах» и информация о том, какими из этих «средств» он в действительности располагает. Если проверяемый действительно обладает адекватной информацией о таких «средствах» (знаниях и навыках), это означает только одно: ему известна методика полиграфных проверок и, более того, он понимает свое умение «демонстрировать» оправдательный паттерн реакций. Но такое возможно только в том случае, когда проверяемый обучен методу и приемам противодействия. «Нормальный» же проверяемый не обладает адекватной информацией о «средствах» потребных и имеющихся, следовательно, разность (ИН – ИС) не будет отражать действительный недостаток «средств». Эта разность у неподготовленного к противодействию проверяемого отражает неадекватное понимание им своих «возможностей» удовлетворения потребности, причем это понимание не в последнюю очередь формируется полиграфологом в предтестовой беседе. Используя установку и другие способы воздействия на проверяемого (например, описанный в параграфе об эмоциях прием демонстрации результатов стимуляционно-адаптирующего теста), полиграфолог может сформировать такое соотношение ИН и ИС, которое обеспечит требуемое условие результативности тестирования: пропорциональность разности (ИН – ИС) и значимости стимулов.

Продолжим рассмотрение эмоции с позиции возникновения (актуализации) и исчезновения (удовлетворения) неудовлетворенной потребности. Возникновение неудовлетворенной потребности связано с изменением внешней или внутренней среды (ситуации): появляется нечто, что выводит организм из состояния равновесия, нарушает желаемое течение событий. Так, появление хищника апеллирует к инстинкту самосохранения, актуализирует потребность в безопасности. Высшие потребности могут актуализироваться вследствие волевого изменения человеком своего внутреннего состояния.

Для удовлетворения своих потребностей человек осуществляет некоторую деятельность. В результате этой деятельности потребность может остаться по-прежнему неудовлетворенной, что сопроводится отрицательной эмоцией, или же будет удовлетворена, что выразится в положительной эмоции.

Мы, таким образом, увидели два «пути» возникновения эмоций. Первый – объективное изменение ситуации (внешней или внутренней), т.е. возникновение в воспринимаемой реальности некоторого объекта (явления), которое актуализирует ту или иную потребность, которая сообщает о себе с помощью эмоции. Второй путь – результат деятельности человека, который может удовлетворить или не удовлетворить имевшуюся потребность.

В ситуации полиграфного тестирования полиграфолог стремиться создать условия, в которых единственными внешними факторами, воздействующими на обследуемого, являются предъявляемые стимулы и установки. Именно стимулы являются тем контролируемым изменением во внешней среде, которое может провоцировать эмоции – в том случае, если стимул «затрагивает» актуальную потребность, т.е. воспринимается как значимый.

В свою очередь, та деятельность, которую осуществляет проверяемый во время тестирования (т.е. его действия в самом широком смысле), приводит к некоторому результату, существующему на субъективном уровне (в сознании обследуемого) и объективно (изменения внешней ситуации, к примеру, изменения в поведении полиграфолога). Этот результат соотносится в сознании обследуемого с целью деятельности, и, шире, соотносится в психике обследуемого со всеми компонентами деятельности (в первую очередь, с целью, мотивом, потребностью). Такое соотнесение результата (Р) и цели (Ц) приводит к возникновению эмоции (Э), что можно выразить формулой

Э = Р – Ц

Предложим утрированную иллюстрацию действия формулы. Некто предлагает вам «бросить все, приехать и заработать кучу денег». У вас возникает цель – субъективный образ желаемого результата. Например, это может быть 100000 долларов (Ц = 100000). Осуществив деятельность, в результате вы получили «кучу денег» в сумме 1000 долларов (Р = 1000). Эмоция «составит»: Э = Р – Ц = 1000 – 100000 = –90000, т.е. она будет относительно сильная и отрицательная. Наоборот, чем сильнее результат превысит ожидания, тем более сильной будет положительная эмоция.

Заметим, что формулы Э = Р – Ц и Э = f[П, (ИН – ИС)] принципиально тождественны, выражают, по сути, одну и ту же идею. В обоих случаях необходимо наличие неудовлетворенной потребности, а эмоция определяется как разница между тем, что «должно быть», и тем, что «фактически есть».

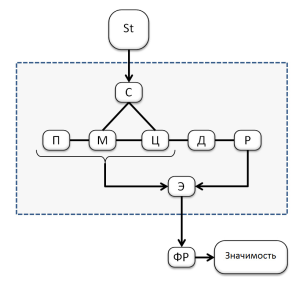

Зафиксируем сказанное на нашей схеме:

Буквами на рисунке обозначены: St – характерные свойства ситуации тестирования (стимулы); C – смысл ситуации (смысл стимула); П – потребность; М – мотив; Ц – цель деятельности; Д – действия (в широком смысле); Р – результат; Э – эмоция; ФР – физиологическая реакция.

В качестве промежуточного итога еще раз кратко охарактеризуем, руководствуясь формулируемой моделью, «движение» от стимула к выяснению его значимости, точнее – «движение» в обратном порядке: от «выхода» к «входу». Значимость стимула (в условиях корректно проводимого тестирования) мы считаем пропорциональной выраженности физиологических реакций в ответ на стимул. Физиологическая реакция является отражением эмоции. Эмоция, в свою очередь, возникает в тех случаях, когда 1) стимул «затрагивает» актуальную потребность и когда 2) образ результата деятельности соотносится с целью деятельности, мотивом и потребностью субъекта (соотнесение обозначено на схеме линиями, входящими в блок «Э»).

Говоря ранее о значимости, мы заметили, что оценка значимости выполняется на всех уровнях психики (в том числе и в сознании). Стимулы полиграфных проверок являются, как правило, семантическими (стимулы уровня второй сигнальной системы), и, разумеется, анализируются проверяемым на уровне сознания. Мы кратко упоминали, что, по-видимому, семантическая оценка стимулов выполняется и на бессознательном уровне, но рассмотрение этих явлений не входит в задачи нашей работы.

Итак, стимул нужно воспринять и понять, соотнося с деятельностью, т.е. наделить его смыслом. Стимул интересен нам не сам по себе, а лишь как «представитель» некоторого смысла. Стимулы, близкие друг к другу в некотором семантическом (смысловом) отношении, образуют так называемое семантический ряд. Стимул, в наибольшей степени выражающий смысл ряда называется доминантой ряда. Доминанта и наиболее близкие к ней стимулы образуют ядро ряда.

Важно, что с мотивом соотносится не сам стимул как таковой, а результат его восприятия и интерпретации, т.е. тот смысловой ряд, который этим стимулом репрезентуется.

Напомним, что психологическая парадигма, в рамках которой мы работаем, предлагает трехуровневую модель человеческого сознания: чувственная ткань сознания, поле значений и поле личностных смыслов. В поле значений попадают все семантические стимулы, семантика которых воспринимается как общезначимая в данной культуре. По мере приближения к полю личностных смыслов, стимулы приобретают наряду с общепринятым значением особый личностный смысл (уникальное субъективное толкование). В центре поля личностных смыслов располагаются стимулы, субъективный смысл которых может разительно отличаться от их общепринятого значения. Так, у читателя «топор» и «пила», скорее всего, будут находиться в поле значений: «топор» – это топор, «пила» – это пила; все просто! У Родиона Раскольникова только «пила» будет находиться в поле значений, в то время как «топор» обладает для него ярким личностным смыслом. Более того, стимулы «инструмент для рубки дров» и «как обухом по голове» также будут иметь для Раскольникова личностный смысл, близкий к смыслу «топора». Эти три стимула объединены в сознании Раскольникова в семантический ряд «убийство старухи», который обладает высокой личностной значимостью.

Важнейшую роль в формировании личностных смыслов играют память и эмоции. Следообразующая функция эмоций проявляется в образовании устойчивых ассоциаций между эмоцией и стимулом, предварявшим (или сопровождавшим) эту эмоцию. Механизмом сохранения этих ассоциаций являются энграммы памяти. Здесь мы хотим вспомнить выражение «мнемическая фотовспышка», характеризующее особо яркие воспоминания о событиях, сопровождавших эмоциогенную (значимую с точки зрения удовлетворения потребностей) ситуацию. Признаки такой ситуации должны сохраниться в памяти, чтобы впоследствии, если она повторится, субъект смог ее быстро распознать и предпринять необходимые (для удовлетворения потребностей) действия.

Возвращаясь к вопросу о «путях» возникновения эмоций, отметим важную, на наш взгляд, мысль, которую можно выразить следующими словами: воспоминание об образе есть только лишь воспоминание, но воспоминание об эмоции есть эмоция. В психологии существуют различные взгляды на т.н. эмоциональную память, но, вероятно, такая память может быть «прочнее» других (с точки зрения модальности и содержания) видов памяти.

Когда внешний стимул провоцирует воспоминание об эмоциогенной ситуации, возникает эмоция, подобная той, которая сопровождала сохраненную в памяти ситуацию.

Итак, над воспринятым стимулом осуществляются действия семантической оценки. И, если в памяти хранится эмоциональный след, связанный с этим стимулом (со смыслом этого стимула) – названный ранее «эмоциональным маркером», – то эмоция может возникнуть как «воспоминание об эмоции». Если же смысл, репрезентованный стимулом, попадает в поле действия ведущего мотива (или актуализирует потребность), то эмоция возникает в результате неудовлетворения или удовлетворения соответствующей потребности. Таковы пути возникновения эмоции в ответ на стимулы (и другие свойства ситуации тестирования).